この度、信州大学学術研究院 宮地弘一郎教授の協力により、金箱准教授の作品「24億分の1」を12月12日から信州大学に常設する運びとなりました。本作品は心拍に完全に連動した空間が展開されることから、体験者に落ち着きをもたらし、スヌーズレン(光や音、香り、触感、温度などの感覚刺激を心地よく提供し、障害のある人がリラックスできる環境)への応用も期待されます。2010年の発表以来、長野県県民文化会館(2012年)茅ヶ崎市美術館(2014年)、東芝科学未来館(2017年)、小海町高原美術館(2024年)他、数回の改良を経てさまざまな美術館で展示されています。

今回の常設で作品販売を想定した耐久テストを行うと同時に、宮地教授の専門領域の一つである生理心理学的手法(作品体験時の鑑賞者の心拍を計測・分析すること)と観察により、作品が鑑賞者に及ぼす効果を検証する予定です。心拍は、外界からの刺激の感受や精神状態によって常に変化しています。重度の脳性まひ等で外界への主体的なかかわりが難しい重い障害がある人達にとっても、本作品の体験は、自身の心と身体が繋がっていること、また外界と自身の心や身体が繋がっていることへの気づきを促し、身の回りの世界を知ろう、関わろうとする手がかりになるかもしれません。

作品紹介

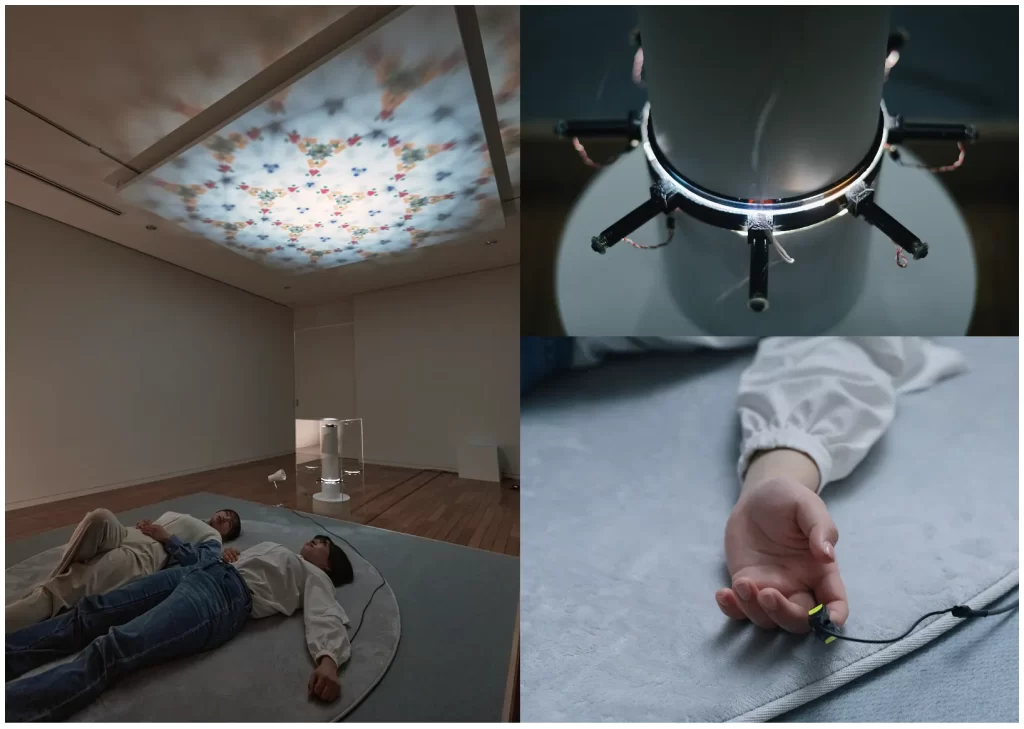

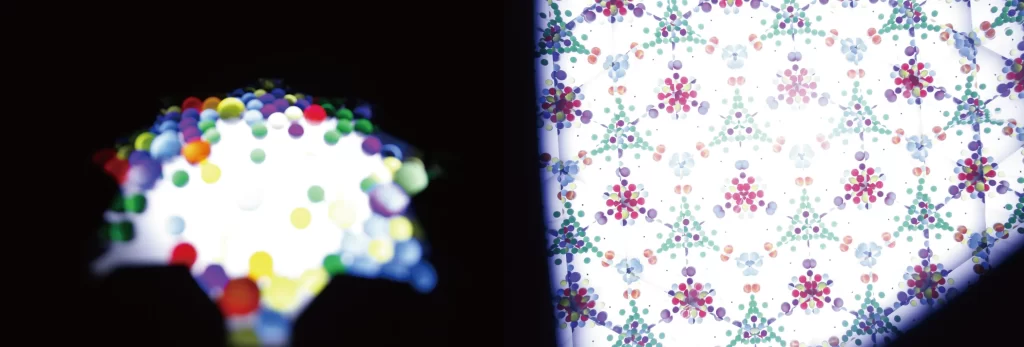

人間の平均的な生涯心拍回数は24億回程度と言われています。「24億分の1」は、普段無意識的に行っている、人間にとってかけがえのない心拍を捉え直すためのバイオフィードバック装置です。体験者の心拍をリアルタイムに検出し、心拍に連動した万華鏡を駆動させて天井に映像を投射します。万華鏡の構造は、暗華鏡と同じくビー玉とピンボールのような機構によって構成されており、一拍ごとに異なるアナログの映像が展開されます。また、鑑賞者は床に寝転がり仰向けで鑑賞することにより、自分の心拍の振動として床から感じることができます。音楽も心拍のテンポに応じて自動的に生成されます。

本作品は、心拍に連動した二度と繰り返すことのない光景と対峙することによって、24億分の1という瞬間を生きていることの意味を鑑賞者に問いかけます。

宮地 弘一郎教授の紹介

信州大学学術研究院 教授(教育学系)、社会福祉学博士。公認心理師。専門は発達臨床生理心理学。主に重度重複障害児者や超重症児の発達環境の生理心理学的解明と支援について研究している。また、入院児や肢体不自由児の交流・支援事業を長年行ってきた。現在、金箱准教授と共同で、オンライン上で音と振動を伝え合うことのできる遠隔触覚ドラムを用いた障害児支援などの研究に取り組んでいる。障害のある子どもの触知教育研究会代表。

作品紹介ページ(金箱准教授ポートフォリオサイト)

http://kanejun.com/works_24.html

本件の問い合わせ

本作品の体験を希望される方は、下記アドレスにご連絡ください

信州大学 学術研究院教育学系 特別支援教育グループ

宮地弘一郎

miyaji@shinshu-u.ac.jp